Quelle:ultralowcarbonsolar.org

Der französische PV-Markt ist der viertgrößte in Europa mit jährlich installierten 1 GW. Frankreich hat das Ziel, bis 2023 insgesamt 20,6 GWp an Solarenergie installiert zu haben, im Einklang mit der EU-Energiepolitik. Als Teil des europäischen Grünen Deals schlug die Kommission im September 2020 vor, das Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen bis 2030, einschließlich Emissionen und Abbau, auf mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 anzuheben. Die wichtigsten Ziele für 2030: mindestens 40 prozentuale Reduzierung der Treibhausgasemissionen (gegenüber dem Niveau von 1990); mindestens 32 Prozent Anteil für erneuerbare Energien und mindestens 32,5 Prozent Verbesserung der Energieeffizienz. Um dieses Ziel aus Sicht der erneuerbaren Energien zu erreichen, müssen die Netzanschlüsse auf etwa 3 GW pro Jahr steigen. Ausschreibungen für Solarprojekte im öffentlichen Stromnetz werden von der "Commission de Régulation de l'Energie" (Französischer Rat für Energieregulierung, "CRE") organisiert, und es wird ein 20-jähriger Festpreis für den aus diesen Projekten erzeugten Strom garantiert erregt die Aufmerksamkeit der größten Projektentwickler und Modulhersteller der Welt.

Was den Markt in Frankreich von seinen europäischen Nachbarn unterscheidet, ist das, was wir eine vereinfachte CO2-Bewertung (ECS – Evaluation carbone simplifiée) nennen. Diese Zertifizierung, die derzeit für Projekte über 100 kWp obligatorisch ist, erfordert, dass Module, die in Projekten in Frankreich installiert werden, eine spezielle Berechnung durchlaufen haben, die die Kohlenstoffauswirkungen im Lebenszyklus zertifiziert, die mit jedem Schritt der Herstellung und Montage des PV-Moduls verbunden sind. Frankreich legt je nach Größe des Projekts einen maximalen CO2-Fußabdruck für PV-Module fest, und der CO2-Fußabdruck kann bis zu 30 Prozent der Endnote bei der Bewertung der Ausschreibung eines Unternehmens ausmachen. Seit 2011 bemühen sich die meisten großen PV-Modulhersteller, die CO2-Bilanz ausreichender Module zu verbessern, um auf diesem Markt wettbewerbsfähig zu sein. Dies hat dazu geführt, dass die meisten Tier-1-Lieferanten entlang der Solarlieferkette standardisierte Lebenszyklusanalysen ihres Herstellungsprozesses durchführen müssen, um den Gehalt an verkörpertem Kohlenstoff zu bestimmen. Die Modulhersteller haben die CO2-Fußabdruckziele weitgehend durch die Verwendung von Solarzellen erreicht, die mit Polysilizium und Wafern mit geringerem Kohlenstoffgehalt hergestellt wurden.

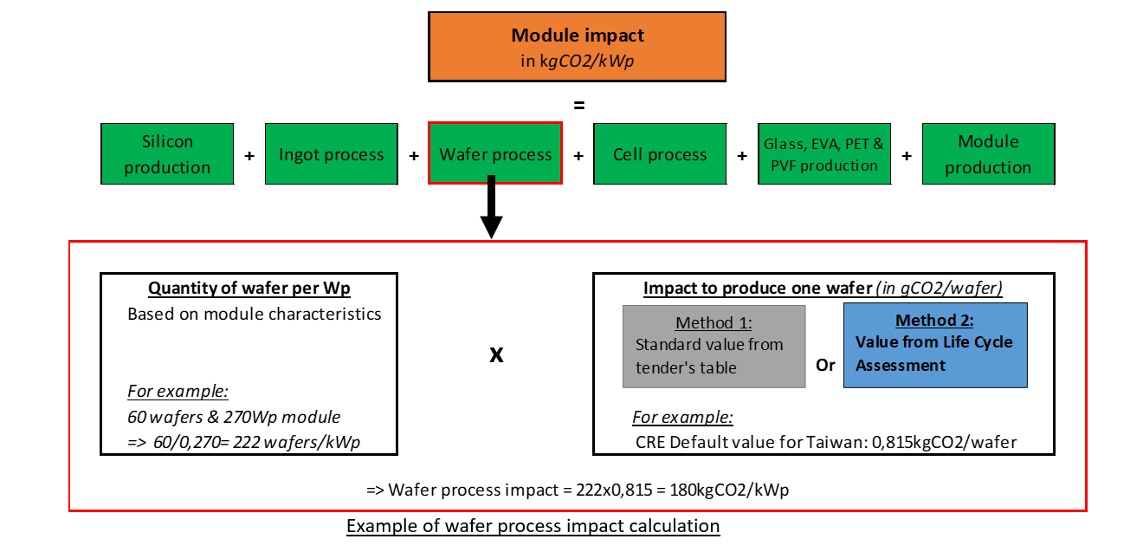

Wie wird dieser ECS (Embodied Carbon) berechnet?

Es gibt zwei Methoden zur Berechnung des ECS-Endergebnisses:

Die erste stützt sich auf Tabellen mit Standardwerten für den CO2-Fußabdruck für jeden Schritt der Lieferkette nach Herstellungsland. Hierfür sind keine unternehmensspezifischen Ökobilanzen (LCA) erforderlich, sondern dieser Ansatz verwendet Standardwerte aus CRE-Daten oder der einschlägigen Literatur und ist sehr konservativ, da er höhere CO2-Fußabdruckwerte als der unternehmensspezifische LCA-Ansatz liefert.

Die zweite Methode beinhaltet die Durchführung vollständiger Lebenszyklusanalysen (nach globalen LCA-Standards) entlang der Solarlieferkette:

Diese Ökobilanzen erzeugen verkörperte Kohlenstoffwerte auf der Grundlage unternehmensspezifischer Herstellungsprozesse in jedem Schritt der Lieferkette.

Dieses detailliertere Verfahren verwendet die tatsächlichen Betriebsdaten des Herstellers anstelle von konservativen Standardwerten und erzeugt im Allgemeinen niedrigere Gehalte an verkörpertem Kohlenstoff als das Nachschlagetabellenverfahren.

In beiden Fällen werden die für jeden Schritt der Lieferkette abgeleiteten Werte summiert, um den gesamten verkörperten Kohlenstoff des fertigen Solarmoduls darzustellen. Die endgültige ECS-Berechnung ist unten dargestellt. Die Wirkung der Modulfertigung ist die Summe aller Schritte in der Modulfertigung und der Modulmontage:

Wie kann der CO2-Fußabdruck optimiert werden?

Ökobilanzen sind ein hervorragendes Instrument, um die tatsächlichen Auswirkungen eines Herstellungsprozesses (von der Siliziumherstellung bis zur Modulmontage) zu bewerten und potenzielle Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Wenn ein Herstellungsprozess optimiert wird (z. B. bessere Energiequellen, geringer Energieverbrauch, Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik, geringer Materialverbrauch usw.), werden seine kgCO2-eq pro Funktionseinheit verbessert, was zu einem niedrigeren führt GWPij-Score (Global Warming Potential), der im ECS verwendet wird. Diese detailliertere Methode wird immer häufiger von Herstellern gewählt, die in den französischen öffentlichen PV-Markt eintreten wollen.

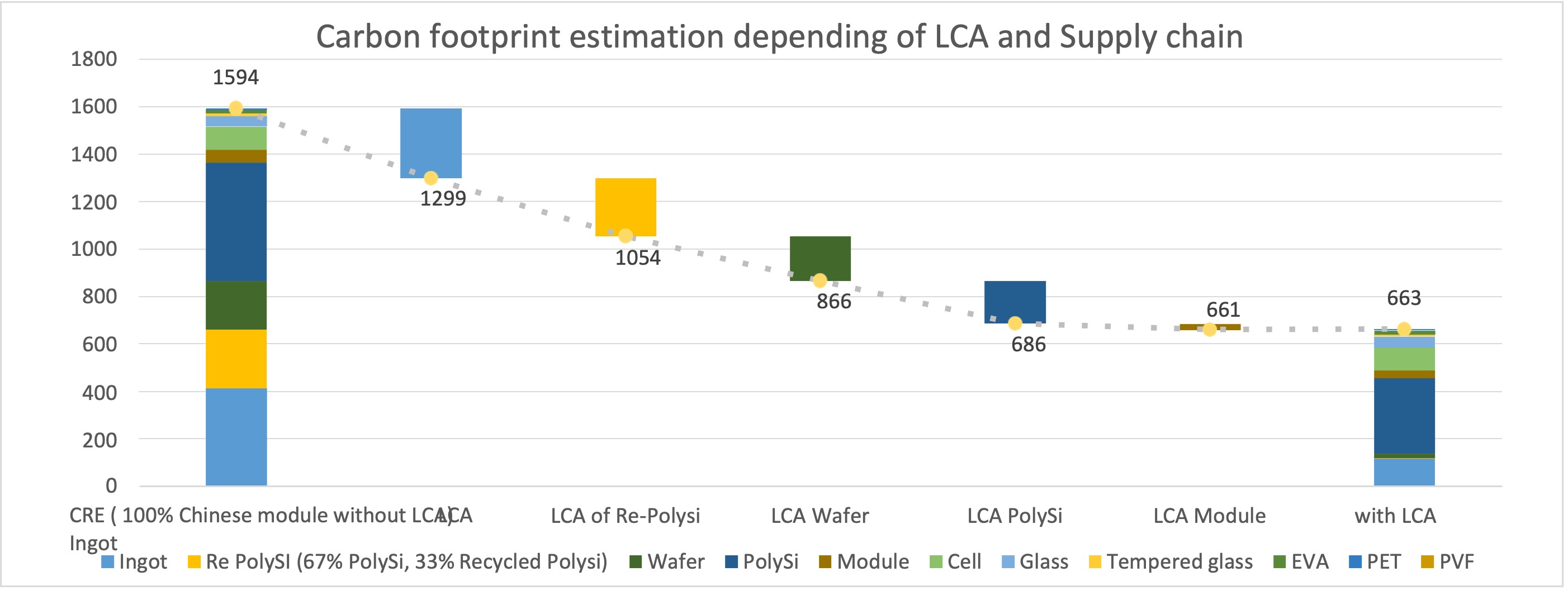

Ein Beispiel für eine Lieferkette basierend auf LCA im Vergleich zu einer Lieferkette basierend auf Standardwerten ist unten zu sehen:

Abbildung 1: links verkörperter Kohlenstoff basierend auf Standardwerten der CRE und rechts v basierend auf Ökobilanzen

Diese Nachfrage nach kohlenstoffarmen Modulen im CRE-Programm hat die Notwendigkeit einer optimierten kohlenstoffarmen Solarlieferkette verdeutlicht und die wichtigsten Interessengruppen dazu verpflichtet, in die CO2-Optimierung zu investieren, um auf dem französischen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Das französische Beispiel hat andere Länder weltweit inspiriert: Mehrere haben Interesse an der Methodik gezeigt, und Südkorea hat 2021 eine ähnliche Methodik für seinen Heimatmarkt eingeführt.